Indret : Une fonderie de canons ( 1777 - 1828 )

Le 10 mars 1777, de Sartines informe le Commissaire de la

Marine à Nantes qu'il a passé un marché avec le « sieur Wilkinson, habile

fondeur anglois » aux termes duquel le signataire s'est engagé à «

former dans les environs de Nantes, un établissement pour faire couler des

canons et des mortiers de seconde fusion et à procurer à nos ouvriers les

connoissances nécessaires pour travailler avec succès d'après ses principes ».

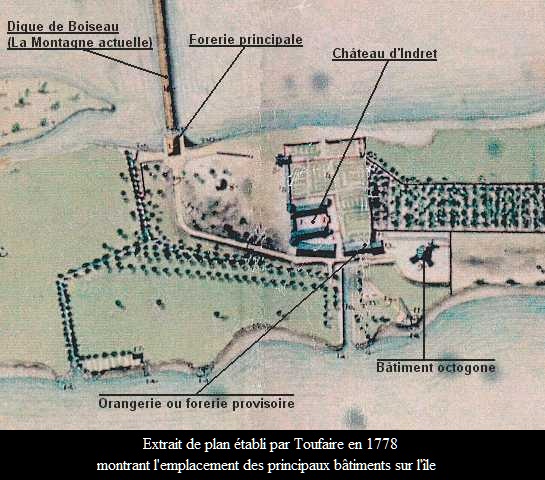

Sitôt le site trouvé (voir la page Indret, jusqu'en 1777), un inconvénient

se présente, l'installation du futur site nécessitera un certain nombre de

travaux hydrauliques dans la Loire. Magin, Ingénieur de la Marine, qui avait

déjà effectué des travaux importants dans le lit du fleuve à cet endroit

pour la création d'atterrissements est nommé pour y pourvoir. Ce dernier,

doté d'une forte personnalité, entrera très vite en conflit avec Wilkinson

sur l'emplacement de la forerie qui doit être construite. Magin qui sait que

le fleuve doit s'envaser dans cette zone déconseille vivement d'implanter la

forerie ici (il débutera même des travaux à Basse-Indre en ce sens), Wilkinson,

tient essentiellement à ce que le forerie soit le plus près possible de le

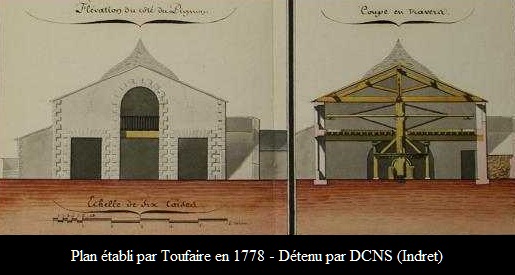

fonderie. Après quelques mois de tergiversations, le Ministre devra se

résoudre à rappeler Magin et à nommer à sa place Toufaire, autre Ingénieur

de la Marine en service à Rochefort. C'est ce dernier qui arrêtera le site

de la forerie et procèdera à sa création et à sa mise en service.

C'est à partir de cette époque que les premiers fonds seront débloqués pour

la création de la fonderie : 12 000 livres. L'ampleur des travaux à réaliser

est tel que de Serval, représentant direct du Ministre auprès de Wilkinson

demande à ce que cette somme soit systématiquement allouée chaque mois.

Nous l'avons vu, (page

Indret jusqu'en 1777),le bâtiment principal existant

se trouve être

le château construit depuis déjà fort longtemps. L'implantation du site se

fera donc à proximité immédiate puisque ce dernier servira de lieu

d'habitation et de bureau pour les futurs dirigeants.

Les premières constructions furent réalisées avec des

pierres en provenance de Saint Savinien près de Rochefort. Elles étaient

réputées plus faciles à tailler et offraient l'avantage d'une économie

dans le coût de la construction. Ce souci d'économie demeurera constant et

obligera les autorités locales à recourir à des réquisitions lorsque des

difficultés d'approvisionnement apparaîtront.

A proximité immédiate, figure un autre bâtiment appelé "L'Orangerie" ou

encore "bâtiment de l'horloge". Sa principale caractéristique réside dans sa

toiture en forme de carène de navire renversée. Il connaîtra diverses

utilisations. Sa partie ouest sera complétée par une forerie provisoire à

chevaux dès la création de la fonderie. Il deviendra par la suite menuiserie

pour se transformer en infirmerie pendant le XX° siècle.

1 - Bâtiment octogone : Ce sera le premier bâtiment à être implanté sur le site. Cette appellation est liée à sa forme. Construit sur la partie rocheuse de l'île à l'ouest-nord-ouest du château ,il mesure 5,20 m de haut pour une largeur de 10,4 m. La partie principale comprend 2 fours à réverbère (rep. 9 du schéma ci-dessus). Chacun de ces fours comprend :

![]() Un cendrier. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un réceptacle

( 3,645 m x 2,323 m ) où tombe la cendre. Un escalier y donne accès.

Le mur qui borde cet escalier fait 1 pied d'épaisseur (0,32484 m) et

est protégé par une « plaque de fer de fonte de

2 pouces d'épaisseur » (5,4 cm).

Un cendrier. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un réceptacle

( 3,645 m x 2,323 m ) où tombe la cendre. Un escalier y donne accès.

Le mur qui borde cet escalier fait 1 pied d'épaisseur (0,32484 m) et

est protégé par une « plaque de fer de fonte de

2 pouces d'épaisseur » (5,4 cm).

![]() Une grille ou « chauffe ». Constituée de barreaux en acier de 2

pouces de largeur (5,4 cm), elle a pour vocation de soutenir le

charbon et d'assurer le passage de l'air et de la cendre.

Une grille ou « chauffe ». Constituée de barreaux en acier de 2

pouces de largeur (5,4 cm), elle a pour vocation de soutenir le

charbon et d'assurer le passage de l'air et de la cendre.

![]() Un autel. « endroit où l'on charge »,

Situé 13 pouces au-dessus de la grille (soit seulement 35 cm), il «

est tant soit peu en pente pour donner la facilité à

la fonte de s'écouler dans le creuset ou réservoir [...]

toute l'étendue du sol est faite de sable battu ; cette superficie va

en ligne droite depuis l'autel jusqu'auprès de la coulée où elle

forme une courbe qui fait un espèce de bassin pour recevoir la fonte ».

Un autel. « endroit où l'on charge »,

Situé 13 pouces au-dessus de la grille (soit seulement 35 cm), il «

est tant soit peu en pente pour donner la facilité à

la fonte de s'écouler dans le creuset ou réservoir [...]

toute l'étendue du sol est faite de sable battu ; cette superficie va

en ligne droite depuis l'autel jusqu'auprès de la coulée où elle

forme une courbe qui fait un espèce de bassin pour recevoir la fonte ».

![]() Une voûte. Constituée de briques recuites, et de forme arrondie,

elle prend naissance 2 pieds 6 pouces au-dessus de la grille (0,812 m),

s'élève ensuite jusqu'à 7 pouces (0,190 m) au-dessus de l'autel et

redescend finalement de 11 pouces (0,300 m) jusqu'à l'ouverture de la

cheminée. Elle se termine à la distance de huit pouces du mur.

Une voûte. Constituée de briques recuites, et de forme arrondie,

elle prend naissance 2 pieds 6 pouces au-dessus de la grille (0,812 m),

s'élève ensuite jusqu'à 7 pouces (0,190 m) au-dessus de l'autel et

redescend finalement de 11 pouces (0,300 m) jusqu'à l'ouverture de la

cheminée. Elle se termine à la distance de huit pouces du mur.

La longueur totale intérieure du fourneau est de 12 pieds 3,90 m), sa

largeur est de 3 pieds 8 pouces (1,191 m) à la

chauffe et de 3 pieds (0,975 m) à la coulée.

![]() Une cheminée qui ne laisse « que 8

pouces de passage à la fumée » (0,216 m). Son montant «

est soutenu par 2 plaques de fonte de 2 pouces

d'épaisseur (5,4 cm), les murs extérieurs sont liés entre eux par 4

barres de fer battu qui sont à la distance d'environ un pied l'un de

l'autre, il règne à chaque côté une plaque de fer verticale pour

recevoir et maintenir ces liens ».

Une cheminée qui ne laisse « que 8

pouces de passage à la fumée » (0,216 m). Son montant «

est soutenu par 2 plaques de fonte de 2 pouces

d'épaisseur (5,4 cm), les murs extérieurs sont liés entre eux par 4

barres de fer battu qui sont à la distance d'environ un pied l'un de

l'autre, il règne à chaque côté une plaque de fer verticale pour

recevoir et maintenir ces liens ».

« La coulée est à la même hauteur que le bassin

ou est déposée la fonte, elle a 9 pouces de hauteur (0,244 m) et 6

pouces de largeur (0,162 m), il y a au-dessus de la coulée une

ouverture qui sert pour prendre la fonte avec une cuillère quand il

en reste après que les canons sont coulés, cette ouverture a 1 pied

quarré (10,55 dm²) en dedans du four, on l'a bouché avec un cadre ou

châssis en fonte dont les côtés ont 2 pouces (5,4 cm) de largeur de

même que le travers qui le sépare par le milieu ; les deux vuides

(vides) sont remplis par deux briques, il y a un trou au milieu du

châssis d'un pouce de diamètre (2,7 cm) qui sert pour regarder dans

l'intérieur du four et connaître à quel degré est la fusion ».

![]() Les murs extérieurs des fours font 14 pouces d'épaisseur (soit

environ 38 cm) non compris un revêtement de 8 pouces (21,5 cm).

Les murs extérieurs des fours font 14 pouces d'épaisseur (soit

environ 38 cm) non compris un revêtement de 8 pouces (21,5 cm).

En août 1777, ce bâtiment sera suffisamment avancé pour qu'il soit

« bientôt en état de recevoir la charpente ».

Les documents consultés font apparaître par la suite de nombreux

travaux d'entretien dont certains laissent supposer que certaines

malfaçons aient eu lieu. Ainsi le 13 janvier 1793, le commissaire de

Nantes s'adresse-t-il en ces termes au Ministre : «

J'ai l'honneur de vous adresser un état et un devis de réparations urgentes à

faire aux murs de l'étuve de la grande fonderie qui sert à sécher les moules

des canons. Ils sont totalement lézardés et laissent perdre toute la chaleur de

sorte que les moules à canons seroient mal recuits et il en résulteroit des

défauts aux pièces si on ne faisoit promptement cette réparation ».

Babron, dans l'ouvrage qu'il écrivit à la fin des années 1860 nous dit

que ce bâtiment bénéficia dès l'origine d'une plaque en fonte sur

laquelle on pouvait lire l'inscription suivante : «

L'an MDCCLXXVIII, le V° du règne de Louis XVI, sous le ministère de M. de

Sartines ». Ce qui atteste que le bâtiment était terminé en 1778,

chose nullement étonnante car le premier canon ( du calibre de 6, soit le plus

petit ) fut effectivement foré cette même année.

![]() de forge identique à celle du bâtiment précédent (mais de

dimensions plus réduites). Les parties 1, 3 et 4 y sont affectées.

de forge identique à celle du bâtiment précédent (mais de

dimensions plus réduites). Les parties 1, 3 et 4 y sont affectées.

![]() de logement pour des ouvriers. 6 cases attenantes à la forge sont

réservées à cet effet dans la seconde partie.

de logement pour des ouvriers. 6 cases attenantes à la forge sont

réservées à cet effet dans la seconde partie.

![]() de magasin de cordages et de charbon pour la partie 5. Un addenda

en marge de l'inventaire de 1780 signale que cette partie va être

transformée en logement de domestique et que le sol sera carrelé à

cet effet. L'inventaire de 1795 reste muet à cet égard et ne donne

aucune précision à la fonction de ce local.

de magasin de cordages et de charbon pour la partie 5. Un addenda

en marge de l'inventaire de 1780 signale que cette partie va être

transformée en logement de domestique et que le sol sera carrelé à

cet effet. L'inventaire de 1795 reste muet à cet égard et ne donne

aucune précision à la fonction de ce local.

9 - Autres bâtiments : D'autres bâtiments seront encore édifiés à usage :

![]() de forges avec parfois des logements d'ouvriers au-dessus.

La forerie hydraulique comprendra sur ses deux côtés est et ouest

deux autres petites forges. Il est intéressant de noter que celui

situé à l'ouest de la forerie est le seul pour l'île où il est fait

mention de latrines pour les ouvriers. Elles sont placées au-dessous

de ce bâtiment et en bordure de la rivière

de forges avec parfois des logements d'ouvriers au-dessus.

La forerie hydraulique comprendra sur ses deux côtés est et ouest

deux autres petites forges. Il est intéressant de noter que celui

situé à l'ouest de la forerie est le seul pour l'île où il est fait

mention de latrines pour les ouvriers. Elles sont placées au-dessous

de ce bâtiment et en bordure de la rivière

![]() de hangars utilisés à la forerie des châssis.

de hangars utilisés à la forerie des châssis.

![]() de fourneaux.

de fourneaux.

![]() de pompes pour l'eau nécessaire aux bassins des fourneaux.

de pompes pour l'eau nécessaire aux bassins des fourneaux.

![]() de hangars pour stocker les débris de forage, les boulets de

canons, les poudres nécessaires aux épreuves de canons, le charbon de

bois.

de hangars pour stocker les débris de forage, les boulets de

canons, les poudres nécessaires aux épreuves de canons, le charbon de

bois.

![]() de logements, ainsi un bâtiment de 42,88 m comprend 10 pièces

identiques prévues à cet usage. Par ailleurs, l'ancienne chapelle du

château a été aménagée, elle aussi, en logement.

de logements, ainsi un bâtiment de 42,88 m comprend 10 pièces

identiques prévues à cet usage. Par ailleurs, l'ancienne chapelle du

château a été aménagée, elle aussi, en logement.

![]() d'écuries.

d'écuries.

Il existera trois types de

foreries dans cette nouvelle fonderie ; hydraulique, manège à chevaux et à

vapeur. Dans notre page sur la forerie à vapeur,

nous exposons les difficultés rencontrées pour l'installation de la première

forerie.

Nous développerons dans ce chapitre une description de:

![]() La forerie hydraulique

La forerie hydraulique

![]() Le manège à chevaux

Le manège à chevaux

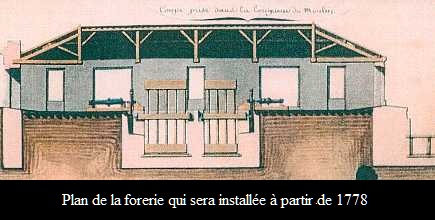

1 - La forerie hydraulique :

Installé sur la rive sud du fleuve à l'extrémité de la digue dite de Boiseau

(actuellement digue de La Montagne), c'est un grand bâtiment de 96 pieds de

long (31,184 m), 36 de large (11,694 m) et 14 d'élévation (4,548 m). Cinq

grandes portes ( 10 pieds de large soit 3,250 m pour 8 pieds de haut soit

2,6m) permettent de faciliter les manœuvres et transferts de canons.

Le mécanisme de forage est entraîné par deux roues de 6,50 m de diamètre mais de

largeur différente ( 3,74 m pour l'une et 2,44 m pour l'autre ), comprenant chacune

16 aubes. Ces roues entraînaient par un jeu d'engrenages 4 canons serrés par

leur culasse.

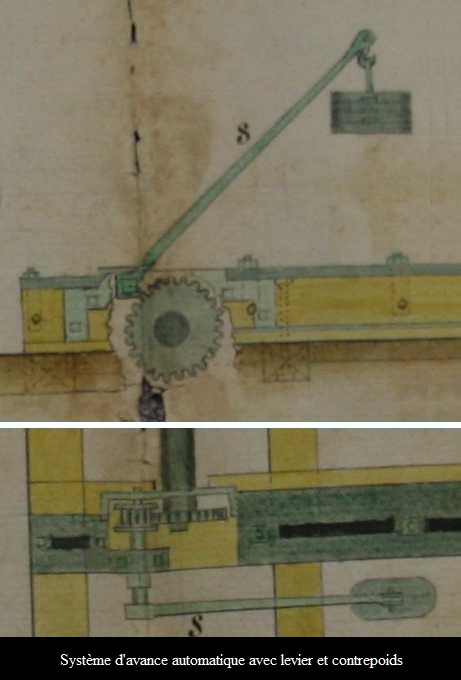

Les forets étaient placés sur des chariots qui se déplaçaient latéralement

mus par un système d'"avance automatique". Le dit chariot

se meut par le moyen d'un rouleau posé derrière au bout duquel il y a une

roue dentée qui s'engrène avec un pignon dont l'arbre sert à recevoir deux

leviers au bout desquels sont suspendus des poids pour faire avancer et

reculer le chariot..(Voir principe ci-dessous)

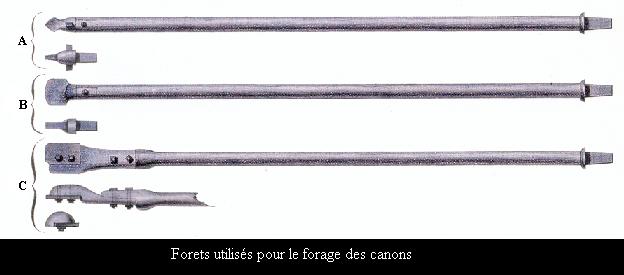

Ces forets étaient au nombre de trois ayant chacun une fonction bien précise pour assurer un forage aussi précis que possible

![]() Le premier (rep A ci-dessus)

comportait une pointe en forme de "langue de carpe" et avait un double rôle. Il

pratiquait un avant-trou dans le canon. Juste derrière, on trouvait un couteau décalé

de 90 degrés (voir deuxième ligne) qui agrandissait le forage. Enfin, un second couteau

(non représenté sur la vue) forait à un diamètre proche de la cote définitive de

l'âme du canon. L'arbre du foret étant d'un diamètre nettement plus faible que le

forage obtenu, l'évacuation des copeaux s'en trouvait facilitée.

Le premier (rep A ci-dessus)

comportait une pointe en forme de "langue de carpe" et avait un double rôle. Il

pratiquait un avant-trou dans le canon. Juste derrière, on trouvait un couteau décalé

de 90 degrés (voir deuxième ligne) qui agrandissait le forage. Enfin, un second couteau

(non représenté sur la vue) forait à un diamètre proche de la cote définitive de

l'âme du canon. L'arbre du foret étant d'un diamètre nettement plus faible que le

forage obtenu, l'évacuation des copeaux s'en trouvait facilitée.

![]() Le

second (rep. B) terminait la partie que les couteaux n'avaient pu atteindre et

approchait de très près la cote réelle du diamètre de perçage. il permettait également

de commencer à former le fond de la culasse.

Le

second (rep. B) terminait la partie que les couteaux n'avaient pu atteindre et

approchait de très près la cote réelle du diamètre de perçage. il permettait également

de commencer à former le fond de la culasse.

![]() Le

dernier (rep. C) terminait le forage à la cote définitive ainsi que le fond de la

culasse. Il était soutenu à son extrémité par un morceau de bois de chêne fixé sur

lui pour contrebalancer la flexion qui pourrait se produire et qui aurait engendré

un diamètre trop fort pour l'âme du canon.

Le

dernier (rep. C) terminait le forage à la cote définitive ainsi que le fond de la

culasse. Il était soutenu à son extrémité par un morceau de bois de chêne fixé sur

lui pour contrebalancer la flexion qui pourrait se produire et qui aurait engendré

un diamètre trop fort pour l'âme du canon.

Toutes ces manœuvres étaient accompagnées d'une forte recommandation : «

On peut sur le premier et le second foret pousser le travail

autant que les mouvements et les outils le peuvent permettre ; mais il faut très peu

charger le dernier foret et aller lentement pour ne point faire d'ondes dans l'âme »

Pour mouvoir les roues, on avait eu recours à la force hydraulique. Celle-ci

était obtenue grâce à une vaste étendue d'eau située à proximité et retenue

par la modification de deux digues construites une vingtaine d'années

auparavant pour diminuer la largeur du fleuve.

L'aménagement des digues a consisté à les rehausser, les renforcer et à

aménager un certain nombre d'écluses qui devaient permettre en fonction des

marées de remplir deux fois par jour la retenue d'eau.

Cet atelier qui sera désaffecté à partir de 1828 deviendra atelier de forge

et de serrurerie pour devenir à partir de 1844 une chapelle.

2 - Le manège à chevaux :

Ce bâtiment sera accolé au mur ouest de l'orangerie.

Il résulte du compte qui m'a été rendu du mémoire de

cet ingénieur que si celui-ci de ces moyens qui consiste à employer des

chevaux pour mettre le moulin en action exige moins de temps et de dépense,

il y auroit à craindre que la difficulté de donner aux chevaux un mouvement

toujours égal, n'empêchât de rendre le forage aussi parfait qu'il doit

l'être. Ainsi s'exprimait en octobre 1777, le ministre de la Marine

pour exclure la réalisation d'un tel type de forage des canons. Pourtant les

vicissitudes rencontrées pour le choix de la forerie hydraulique furent telles

que cette solution revint au goût du jour très rapidement, du moins pensait-on,

ce serait une solution provisoire. Ainsi en avril 1778,

Dans le cas où il sera nécessaire de se servir de ce moulin, vous aurez

recours ainsi que vous le proposez à des chevaux de louage attendu que ce ne

peut être que pour peu de temps. Pourtant ce manège à chevaux forera

le premier canon d'Indret et ce avec six mois d'avance sur la forerie

principale.

Bâtiment carré de 36 pieds (11,694 m) pour une hauteur de 8 pieds (2,598 m)

sous plafond, il comprenait deux niveaux :

- Le rez de chaussée dans lequel se trouvait la machinerie.

- l'étage où se trouvaient les 4 chevaux qui entraînaient le mécanisme. Ces

chevaux accédaient au système d'entraînement par une rampe extérieure pavée.

Les chevaux actionnaient un arbre vertical de 16 pieds de haut (5,199 m) qui

traversait le plafond et était muni à sa partie inférieure d'un rouet

horizontal de 10 pieds 6 pouces de diamètre (3,411 m) garni de 71

aluchons. Ce rouet engrène avec deux roues (engrenages coniques) de 3

pieds 8 pouces de diamètres (1,191 m) à axes horizontaux garnies de 25

fuseaux chacune. Elles servent à entraîner, l'une un tour et l'autre le foret.

On note également dans cet atelier un chariot d'un modèle analogue dans le

principe à ceux que l'on trouve dans la forerie hydraulique.

Il est intéressant de remarquer que suivant l'inventaire de 1780, on trouve

également en partie supérieure de l'arbre vertical, un moulin à moudre le

charbon comprenant deux meules dont l'une est mobile. Le charbon à moudre

est déversé par l'intermédiare d'un entonnoir en partie supérieure.

L'inventaire de 1794 (4 Messidor An II) ne mentionne plus ce moulin.

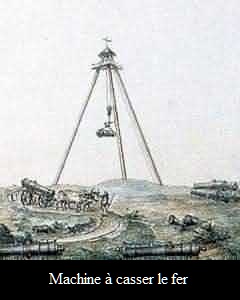

Les canons qui étaient fabriqués étaient essayés sur le

coteau voisin. Certains rebutés, pour défaut de fabrication, étaient

réutilisés pour procéder à la coulée de nouveaux modèles. Une « machine à

casser le fer » avait été créée à cet effet pour les détruire. Elle

était composée de 3 mâts dont un de 70 pieds de long (22,74 m) et les deux

autres de 65 pieds (21,115 m) « unis ensemble dans le haut par un fort

boulon goupillé en fer battu dans le milieu duquel est un gros anneau qui

supporte une écharpe en fer battu avec une poulie en fer de fonte dans

laquelle est passé le câble qui sert à lever les pièces et le mouton ».

Le principe consistait à monter en partie haute à l'aide d'un treuil une grosse

masse métallique (parfois un canon rebuté) et de laisser choir le tout sur

le (ou les) canon(s) rebuté(s) posé(s) sur « deux

moutons tranchants servant d'enclume ».

Signe d'élégance : « Au haut des dits 3 mâts est établie une plate-

forme triangulaire en bois de chesne autour de laquelle est un balcon en fer

battu, le tout est terminé par un pavillon rond couvert en plomb au dessus

duquel est un canon en taule servant de girouette, garnie de ses agréments

de fleur de lys ».