Indret : Une fonderie de canons ( 1777 - 1828 )

Ce que l'on sait sans doute

le moins à propos de cette nouvelle fonderie qui s'est implantée à Indret

concerne l'implantation de voies ferrées pour desservir les points

névralgiques de l'usine. C'était une technique tout à fait nouvelle à

cette époque en France.

L'ampleur de l'innovation peut se mesurer avec ces simples chiffres :

- 7294 pieds de rails en fer coulé soit un total de 2369 mètres auxquels

s'ajoutent 94 toises supplémentaires pour doubler les parties courbes

(éviter ainsi que les roues des chariots ne sortent point de leur

direction)

- Cette longueur de voie a nécessité 170 185 livres de métal soit près

de 85 tonnes d'acier fondu.

- « Des wagonnets se déplacent sur ces rails véhiculant minerais, charbon,

pièces en cours de fabrication et permettent à un seul cheval de transporter

50 quintaux sans que celui-ci n'éprouve de difficultés particulières ».

Durant le demi siècle d'activité de l'usine, cette technologie provoquera

de nombreux soucis pour ses dirigeants et pour le ministre concerné

essentiellement par les nombreuses - et parfois coûteuses - réparations

nécessaires.

En 1823, on commencera à se poser la question de la justification de leur

emploi : « On pourrait absolument parlant, se passer de chemins ferrés

pour le transport des canons d'une usine dans l'autre, quoiqu'il faille

convenir qu'ils offrent des moyens on ne peut pas plus faciles pour

tous les chemins que doivent parcourir les canons ».

Malgré cette

hésitation, l'intérêt provoqué par cette technique l'emportera : «

Sous ce nouveau rapport, nous pensons qu'il convient de faire refaire à

neuf la partie de ces chemins qui est désignée dans le projet des

réparations à exécuter en 1823, parce que les chariots qui se meuvent

sur ces mêmes chemins, fournissent les moyens de prendre les canons

sous la grue de la fonderie et de les transporter immédiatement sous

les grues des foreries ; ce qui n'aurait pas lieu avec les triqueballes

qui ne pouvant pas entrer dans les ateliers, nécessitent plusieurs

chargements et déchargements et par conséquent l'emploi de plus de

temps, et d'un plus grand nombre d'ouvriers et exposent évidemment à

beaucoup plus d'accidents ».

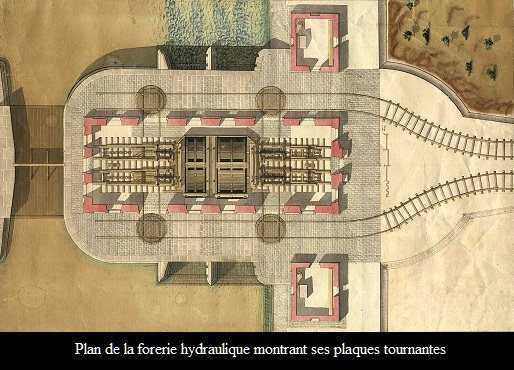

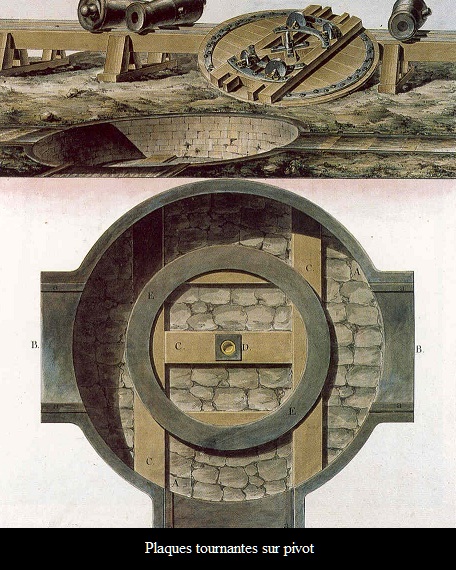

Lors de la transformation de la fonderie en manufacture de machines à

vapeur, Gengembre ne mentionne ce moyen de transport que pour quelques

menues réparations. Toujours est-il que ces voies ferrées perdureront

jusque dans les années 1960 où elles permettaient toujours l'entrée de

pièces dans les différents ateliers à l'aide de plaques tournantes.

Jacques Charpy dans le Bulletin de la

Société des Historiens du Pays de Retz n° 30 (2011) nous cite un extrait des mémoires

de Pierre Toufaire qui nous éclaire sur les motifs qui ont amené Wilkinson à créer sur

notre sol ce qui fut certainement la première voie ferrée implantée en France : «

Rien ne doit plus occuper tout homme chargé d'une manufacture que les moyens de

diminuer le nombre d'hommes et d'animaux à appliquer aux diverses maœuvres et surtout

à celles qui se répètent journellement. Il faut à peu près à cet égard fermer les yeux

sur la première dépense et ne voir que la diminution qui en résulte constamment dans

celle de chaque jour, laquelle à force de se répéter égale et surpasse bientôt le prix

d'un établissement bien entendu qui l'auroit évitée et n'en tient jamais lieu.

C'est dans cet esprit et pour rendre les transports faciles en tous temps avec un

nombre de chevaux toujours égal et toujours modique qu'en Angleterre on s'est avisé de

ferrer des chemins fort longs. »

Dans l'esprit du

XVIII° siècle, « les chaussées ferrées étoient par leur construction à l'abri d'être

ravagées par le passage continuel des voitures », il n'est donc pas nécessaire d'apporter

les mêmes soins à leur exécution. « Il suffit

seulement que les pentes en soyent les plus longues possibles et bien dressées, que ces

chaussées soyent assez solides pour que les pieds des chevaux ne les déforment pas de

manière à les rendre impraticables ; qu'elles ayent un bombement qui jette les eaux des

deux côtés dans deux fossés à l'ordinaire et que le fond ne soit pas susceptible

d'enfoncement. ».

Sur ces voies, on dispose, perpendiculairement à leurs axes, des traverses de bois de 5

pieds de long (1,50m). Celles-ci sont espacées de deux pieds (0,60m) et enfouies de

manière à ce que leur face supérieure viennent araser la surface du sol. « Il est

essentiel que la face supérieure de ces bois soit de pente ou de niveau suivant le

chemin et que chacun de ces mêmes bois soit solidement assis sur la chaussée et

parfaitement garni de part et d'autre ». Pour confectionner ces voies, il ne reste

plus qu'à poser, du moins dans le principe, « deux bandes de fer fondu dans la

longueur du chemin dont elles occupent le milieu et à trois pieds ou environ de distance

intérieure entre elles (0,90 m)

... Chaque morceau de ces bandes est de la longueur que l'on juge à propos de lui donner

en ayant l'attention de faire tomber chaque joint au milieu d'une pièce de bois ». Ce

sera donc sur « ces bandes de fer que portent et roulent les roues du chariot sur

lequel on met les objets à transporter. Ces roues sont aussi de fonte de fer et elles ont

une feuillure qui les engage dans l'intérieur des bandes susdites de manière qu'elles

n'en peuvent pas sortir ».

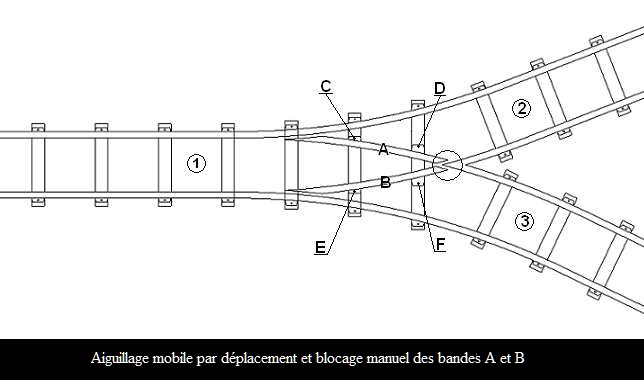

Si cette nouvelle technique, simple dans son principe, ne présente pas de difficultés

tant qu'il s'agit de lignes droites, il n'en est pas de même « lorsqu'il s'y rencontre

des angles aigus, droits ou peu obtus ».

Deux principaux cas de figure peuvent se présenter :

Croisements à angle droit :

Croisements à angle droit :

Premiers aiguillages :

Premiers aiguillages :